Dekarbonisierung

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart. Audi ist sich der Auswirkungen seiner Produkte und Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft bewusst: Entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette entstehen Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen), die zu negativen Umweltauswirkungen führen können.

Bis spätestens 2050* möchte der Audi Konzern über die gesamte Wertschöpfungskette bilanzielle CO₂-Neutralität* erreichen. Der Fortschritt wird mit dem Dekarbonisierungsindex (DKI)* gemessen. Dies erfolgt sowohl für die einzelnen Marken des Volkswagen-Konzerns als auch für den Konzern als Ganzes.

Der DKI* ist eine strategische Messgröße auf dem Weg zur bilanziellen CO₂-Neutralität*. Audi ermittelt mithilfe des DKI* die durchschnittlichen Emissionen von CO₂ und CO₂-Äquivalenten* entlang des gesamten Lebenszyklus des eigenen Pkw-Portfolios und ist in Tonnen CO₂ pro Fahrzeug angegeben. Der DKI beinhaltet sowohl die direkten und indirekten THG-Emissionen der einzelnen Produktionsstandorte (Scope 1* und 2* in 2024: 0,29 Mio. Tonnen CO₂e*) als auch alle weiteren direkten und indirekten THG-Emissionen im Lebenszyklus der Fahrzeuge (Scope 3* in 2024: 48,6 Mio. Tonnen CO₂e*).

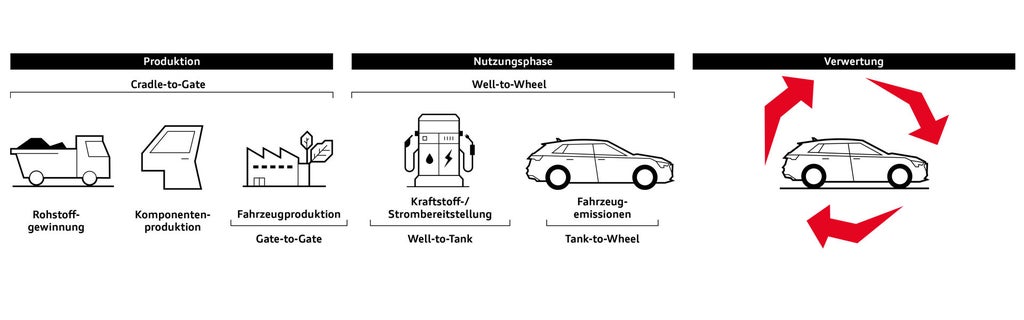

Einen Ansatzpunkt, um Reduktionspotenziale der Umweltwirkungen von Fahrzeugen zu identifizieren, bietet die Lebenszyklusanalyse (auch Ökobilanz oder Umweltbilanz genannt). Sie analysiert systematisch die Umweltwirkungen ausgewählter Fahrzeuge während des gesamten Lebenswegs (Cradle-to-Grave) und ist gemäß ISO 14040 ff. genormt. Der Lebenszyklus erfasst dabei alle auftretenden Umweltauswirkungen im Leben eines Fahrzeugs: von der Rohstoffgewinnung und der Komponenten- und Fahrzeugproduktion über die Logistik und die Nutzungsphase (vom ersten bis zum letzten Kilometer auf der Straße inklusive Kraftstoff-/Strombereitstellung) bis hin zum Recycling.

Der Lebenszyklus eines Fahrzeugs: Cradle-to-Grave

Basierend auf dieser Analyse lassen sich THG-Reduktionsmaßnahmen und Optimierungspotenziale innerhalb des gesamten Lebenszyklus identifizieren, bewerten und umsetzen. Durch dieses Verfahren konnte beispielsweise der CO₂-Fußabdruck des Audi Q6 55 e-tron quattro und des Audi A6 Avant e-tron um mehr als 30 Prozent reduziert werden. Dies konnte erreicht werden durch THG-reduzierende Maßnahmen in der Herstellung und den Einsatz von Grünstrom in der Nutzungsphase. Die Ergebnisse und Reduktionsmaßnahmen aus den Ökobilanzen fließen in den Dekarbonisierungsindex ein.

Alle Umweltbilanzen finden Sie hier: Dokumente & Policies | audi.com

Dekarbonisierung der Lieferkette

Durch die konsequente Elektrifizierung des Audi Fahrzeugportfolios steigt der Anteil der THG-Emissionen in der Lieferkette an.* Um dieser Steigerung entgegenzuwirken, wurde 2018 das Audi CO₂-Programm ins Leben gerufen. Es identifiziert gemeinsam mit Zulieferunternehmen CO₂-Reduktionsmaßnahmen und Optimierungspotenziale entlang des gesamten Herstellungsprozesses von Materialien und Bauteilen. Anhand von sogenannten CO₂-Hotspots werden im Unternehmen bestimmte Materialien oder Bauteile identifiziert, bei denen mit den höchsten Einsparpotenzialen gerechnet werden kann. Größter Emissionstreiber in der Lieferkette bei einem Elektrofahrzeug ist dabei die Hochvoltbatterie, gefolgt von Aluminium- und Stahlbauteilen. Die Summe der Komponenten aus diesen drei Bereichen ist in der Regel für annähernd 70 Prozent des CO₂-Fußabdrucks in der Lieferkette eines E-Fahrzeugs verantwortlich.

Mehr Details

Audi plant, zukünftig den Anteil von Rohstoffkreisläufen und den Einsatz von Rezyklaten in Fahrzeugprojekten zu erhöhen. Ein Beispiel dafür ist der Aluminium Closed Loop, welcher seit 2017 implementiert ist. Aluminiumblechverschnitte, die im Presswerk anfallen, gehen direkt an die Lieferbetriebe zurück. Diese recyceln sie zu Aluminiumblechen gleicher Qualität, die Audi anschließend wieder in der Fertigung verwendet. Gegenüber der Fertigung von Primäraluminium wird der Energiebedarf dabei um bis zu 95 Prozent reduziert. Damit einher geht eine Reduktion der CO₂-Emissionen. Zusätzlich zu den Presswerken in Ingolstadt, Neckarsulm und Győr ist auch der Standort Münchsmünster seit 2024 an den Aluminium Closed Loop angebunden. Allein 2024 wurden mit dem Aluminium-Closed-Loop-Prozess und weiteren Maßnahmen – wie beispielsweise dem Einsatz CO₂e*-reduzierter Materialien oder der Nutzung von Grünstrom bei der Fertigung von Hochvoltbatteriezellen – in der Lieferkette bilanziell circa 350.000 Tonnen CO₂e* vermieden.

Dekarbonisierung der Produktion

Das Umweltprogramm Mission:Zero bündelt sämtliche Initiativen des Unternehmens zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks in der Produktion und Logistik. Es besteht aus vier Handlungsfeldern: Wassernutzung, Biodiversität, Ressourceneffizienz und Dekarbonisierung. Das Ziel des Handlungsfeldes Dekarbonisierung, ab dem 1. Januar 2025 an allen Audi Produktionsstandorten* bilanziell CO₂-neutral* zu fertigen, wurde erreicht. Seit dem 1. Januar 2025 fertigen die Werke in Neckarsulm (Deutschland) und in San José Chiapa (Mexiko) – und damit alle Audi Produktionsstandorte* – bilanziell CO₂-neutral*. Die anderen Standorte erreichten dieses Ziel bereits in den Vorjahren: Ingolstadt (Deutschland) in 2024, Győr (Ungarn) in 2020 und Brüssel (Belgien) in 2018. Die bilanziell CO₂-neutrale* Fertigung umfasst THG-Emissionen, die direkt am Standort entstehen (Scope 1)*, sowie indirekte THG-Emissionen aus Energie, welche über externe Versorgungsunternehmen bezogen wird (Scope 2)*. Die Überprüfung und Zertifizierung der bilanziellen CO₂-Neutralität* der Audi Produktionsstandorte* erfolgt jährlich durch externe Prüfgesellschaften.

Die bilanzielle CO₂-Neutralität* der Audi Produktionsstandorte* konnte durch die nachfolgenden Schritte erreicht werden:

- Steigerung der Energieeffizienz

- Eigenerzeugung von regenerativer Energie

- Einkauf erneuerbarer Energien

- Kompensation bislang nicht vermeidbarer THG-Emissionen durch Klimaschutzprojekte Steigerung der Energieeffizienz

2024 konnte das Unternehmen knapp 73.000 Megawattstunden Energie an den Produktionsstandorten* im Vergleich zum Vorjahr einsparen. Dies entspricht einer CO₂-Reduktion von über 7.700 Tonnen sowie einer Ersparnis von rund 8,4 Mio. EUR. Die Energiesparziele wurden demnach im Jahr 2024 zu 108 Prozent erfüllt. Über 470 umgesetzte Effizienzmaßnahmen aus dem Programm Mission:Zero waren dafür die Grundlage.

Audi Hungaria: Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der beiden Logistik-Hallen.

Audi Hungaria: Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der beiden Logistik-Hallen.

Eigenerzeugung von regenerativer Energie

An folgenden Produktionsstandorten baut Audi die Kapazitäten zur Eigenerzeugung von regenerativer Energie aus:

In Ungarn verfügt der Audi Standort bisher über eine circa 160.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage. 36.000 Solarzellen liefern eine Spitzenleistung von zwölf Megawatt. Diese wird nun erweitert: Auf dem Gebäude der Fahrzeugmontagehalle werden knapp 85.000 Quadratmeter Solarmodule und auf einem Teil der Grünfläche des Werkgeländes rund 75.000 Quadratmeter Solarmodule errichtet. Die neue Photovoltaikanlage soll eine Spitzenleistung von 18 Megawatt erbringen. Hinzu kommt eine Geothermieanlage. Der Produktionsstandort ist größter Nutzer industrieller Geothermie in Ungarn und deckt bereits seit 2015 mehr als 80 Prozent seines Wärmeenergieverbrauchs mit Erdwärme ab. Aktuell liefert dieses System dem Standort jährlich mindestens 82.000 Megawattstunden Wärmeenergie und versorgt über eine Fernwärmeleitung sogar die benachbarte Stadt Győr. 2024 erhielt Audi Hungaria bei den HVG Green Leaders Awards den Sonderpreis Environment in der Kategorie REC-Rate (Renewable Energy Certificate), da das Unternehmen einen außergewöhnlich hohen Anteil seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen deckt.

Die bestehende Photovoltaikfläche im Werk Ingolstadt beträgt circa 23.000 Quadratmeter. Aktuell sind etwa 41.000 Quadratmeter im Bau oder in Planung.

Derzeit befinden sich mehrere Photovoltaikanlagen am Standort im Bau. Die aktuell bebaute Fläche beträgt rund 35.000 Quadratmeter, mit einer Leistung von circa 3,2 Megawatt.

Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 5,2 Megawatt befindet sich im Bau. Auf 67.000 Quadratmetern werden dafür über 8.400 Solarpaneele installiert.

Einkauf erneuerbarer Energien

Beim Einkauf von Energie achtet Audi darauf, dass diese aus erneuerbaren Quellen stammt. Alle Audi Produktionsstandorte* beziehen seit 2021 ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien. Der Produktionsstandort Ingolstadt beispielsweise stellte bereits 2012 auf Grünstrom um.

Kompensation bislang nicht vermeidbarer Emissionen durch Klimaschutzprojekte

Trotz der Vielzahl an Maßnahmen verbleiben THG-Emissionen, die bislang aufgrund technischer, prozessbedingter oder wirtschaftlicher Beschränkungen nicht vermieden werden können. Darunter fällt zum Beispiel der Betrieb von Prüfständen, auf denen die Diesel- und Benzinmotoren getestet werden. Diese THG-Emissionen kompensiert das Unternehmen durch den Zukauf von Kompensationszertifikaten für THG-Emissionen aus externen Klimaschutzprojekten, welche hohen Qualitätsstandards entsprechen müssen.

Dekarbonisierung der Logistik

Maßnahmen zur Reduzierung der THG-Emissionen in der Logistik sind ebenfalls Bestandteil des Audi Umweltprogramms Mission:Zero. Das Unternehmen folgt dabei – in Zusammenarbeit mit der Logistik des Volkswagen-Konzerns – einer langfristigen Roadmap, um Transporte zum und vom Werk so zu organisieren, dass möglichst wenig CO₂ ausgestoßen wird.

Folgende Maßnahmen zahlen auf dieses Ziel ein: Durch die Bündelung von Sendungen mittels intelligenter Steuerungsmethodik gelingt es Audi, Transporte zu vermeiden. Zusätzlich werden die Auslastungen und Routen kontinuierlich optimiert, um Transporte und CO₂-Emissionen zu reduzieren. Zur weiteren Einsparung setzt Audi auf klimaschonendere Transportmittel wie zum Beispiel die Bahn. Die Kombination verschiedener Verkehrsformen, etwa Zug- und Lkw-Verkehr, ermöglicht es, flexibel und effizienter auf unterschiedlichste Logistikanforderungen zu reagieren. Im April 2024 nahm Audi den Betrieb für seinen ersten Ganzzug zwischen Regensburg und Lébény (Ungarn) in Kombination mit vor- und nachgelagerten Lkw-Transporten auf. Dieser Zug verbindet die Werke Ingolstadt, Neckarsulm sowie das Fahrzeug- und Motorenwerk in Győr. Durch den Einsatz innovativer Waggonumschlagstechnologie kann der Ganzzug unabhängig von bisher notwendigem Bahnequipment an den Terminals betrieben werden. Damit wurde die Lkw-Transportleistung um circa 185.000 Kilometer pro Woche verringert, womit sich die CO₂-Emissionen zukünftig um bis zu 11.500 Tonnen pro Jahr reduzieren lassen.

In enger Zusammenarbeit mit Lkw-Herstellerfirmen, kraftstoffproduzierenden Unternehmen und Speditionen setzt Audi bewusst auf biogene Kraftstoffe wie Bio-LNG und HVO100 als wichtige Brückentechnologie, die im Vergleich zum Einsatz von Diesel im Fahrbetrieb bis zu 85 Prozent weniger CO₂-Emissionen verursachen. So sind die dem ersten Ganzzug vor- und nachgelagerten Lkw-Transporte in Deutschland bereits auf den biogenen Kraftstoff HVO100 umgestellt. Darüber hinaus wird der Einsatz von Battery Electric Trucks (BET) in der Inbound-Logistik (Beschaffungs- und Produktionslogistik) pilotiert. Anfang 2025 starteten auf zwei Testrouten BET mit einer Streckenleistung von jeweils ungefähr 120.000 Kilometern pro Jahr. Damit soll der Serieneinsatz von BET an weiteren Audi Standorten vorbereitet werden.

Der größte Hebel zur Dekarbonisierung der Fertigfahrzeuglogistik liegt in den Überseetransporten. Hier setzt Audi Schritt für Schritt vermehrt auf alternative Antriebe wie beispielsweise Schiffe, die mit LNG (Liquified Natural Gas) betrieben werden.

Dekarbonisierung in der Nutzungsphase

Ein wesentlicher Anteil der THG-Emissionen, die ein Auto über seine Lebensdauer ausstößt, entsteht bei der Nutzung – also beim Fahren selbst. Elektroautos werden lokal THG-emissionsfrei betrieben und können damit einen großen Beitrag zur Reduktion von THG-Emissionen leisten. Wird darüber hinaus mit Grünstrom geladen, verbessert dies die CO₂-Bilanz des gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge. Audi weitet sein E-Portfolio sukzessive aus: Aktuell hat das Unternehmen bereits zehn BEV im Portfolio. Sechs davon wurden 2024 präsentiert. 2026 werden die letzten großen Weltpremieren neuer Modellreihen mit Verbrennungsmotoren stattfinden. Zudem werden vollelektrische Fahrzeuge effizienter. So sind zum Beispiel Fahrzeuge auf Basis der neuen Premium Platform Electric (PPE) im Energieverbrauch bis zu 30 Prozent effizienter als der Audi e-tron* (erste Generation). Dies ist das Ergebnis aus dem Einsatz neuester Technologien und der konsequenten Optimierung des Gesamtsystems, bestehend aus E-Maschine, Getriebe und Leistungselektronik, sowie einer verbesserten Aerodynamik. Alle Antriebskomponenten für die PPE sind im Vergleich zu den bisher entwickelten und verbauten elektrischen Antrieben noch kompakter und zeichnen sich durch einen höheren Wirkungsgrad aus. Die E-Maschinen für die PPE benötigen rund 30 Prozent weniger Bauraum und ihr Gewicht ist um rund 20 Prozent geringer als die Aggregate bisheriger Audi E-Modelle. Mit leistungsstarken, kompakten und hocheffizienten Elektromotoren, einer neu entwickelten Lithium-Ionen-Batterie aus zwölf Modulen und 180 prismatischen Zellen mit einer Gesamtbruttokapazität von 100 Kilowattstunden (94,9 Kilowattstunden netto) erreicht beispielsweise der Audi Q6 e-tron* als das erste Serienmodell auf der PPE eine Reichweite von 625 Kilometern gemäß WLTP. Der Audi A6 Sportback e-tron* ist mit einem cw-Wert von 0,21 der aerodynamisch beste Audi aller Zeiten und liegt in dieser Hinsicht auch an der Spitze seines Segments im gesamten Volkswagen-Konzern.

Mit einem cw-Wert von 0,21 schreibt der Audi A6 Sportback e-tron* Audi Geschichte.

Mehr Details

Ein weiterer wesentlicher Hebel zur CO₂-Reduktion ist für Audi der Ladestrom seiner Elektroflotte. Bereits heute können Audi Kunden beispielsweise für das Laden zu Hause die Grünstromangebote der Volkswagen-Tochter Elli (Electric Life) nutzen. Für das Laden unterwegs bietet das Ladenetzwerk von Ionity grünen Strom. Das Joint Venture, an dem der Volkswagen-Konzern mit den Marken Porsche und Audi beteiligt ist, betreibt mit mehr als 4.500 Ladepunkten in 24 europäischen Ländern das größte paneuropäische High-Power-Charging-Netz mit mehr als 250 kW Ladeleistung, verfügbar für alle Elektrofahrzeugmarken. Zudem offeriert Audi seinen Kunden mit Audi charging* einen Service für das Laden an öffentlichen Ladesäulen. Damit haben Audi Fahrer Zugang zu circa 700.000 Ladepunkten in 29 europäischen Ländern. Das Netzwerk der Audi Schnellladestationen, die sogenannten Audi charging hubs, wurde 2024 erweitert. Zusätzlich zu den Ladepunkten in Berlin, München, Nürnberg, Salzburg und Zürich gingen im Berichtszeitraum Bremen, Frankfurt und Tokio an den Start. Ein zweiter Audi charging hub in Tokio und weitere in Deutschland sind bereits in Planung.

Audi fördert den Ausbau erneuerbarer Energien. Im Rahmen einer Kooperation mit der VW Kraftwerk GmbH unterstützt Audi anteilig verschiedene Projekte zum Aufbau regenerativer Energie wie Photovoltaik oder Windkraft – insgesamt 26 Grünstromprojekte in neun europäischen Ländern. Seit Beginn dieser freiwilligen Initiative in 2021 haben die geförderten Grünstromprojekte für Audi kumuliert circa 1,8 Terawattstunden in das europäische Stromnetz eingespeist. Quer durch Europa treibt die VW Kraftwerk GmbH den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Aktuell werden 18 Photovoltaikanlagen und acht Windparks in Deutschland, Finnland, Großbritannien, Italien, in den Niederlanden, in Polen, Portugal, Schweden und Spanien gefördert. Die Unterstützung ist langfristig angelegt und läuft in der Regel über zehn Jahre. Die bis inklusive 2024 unter Vertrag genommenen Projekte produzieren nun fortlaufend pro Jahr circa eine Terawattstunde Grünstrom.

Auch im Handel forciert Audi im Verbund mit dem Volkswagen-Konzern die Reduktion von CO₂-Emissionen. Das Vertriebsnetz der Volkswagen Group erstreckt sich mit all seinen Marken weltweit auf über 150 Märkte mit mehr als 17.000 Handels- sowie Servicestandorten und verursacht entsprechende CO₂-Emissionen. Daher initiierten 2021 mehrere Marken des Volkswagen-Konzerns das Projekt „goTOzero RETAIL“. Die Vision: ein Handels- und Servicenetz mit möglichst geringen negativen Umweltauswirkungen. Dafür hat sich der Volkswagen-Konzern ambitionierte Ziele zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks seines weltweiten Handels- und Servicenetzes gesetzt. Ausgehend von der Erstmessung im Jahr 2020, mit einem Basiswert von 3,22 Tonnen CO₂-Ausstoß, soll der CO₂-Fußabdruck bis 2030 um mindestens 30 Prozent, bis 2040 um mindestens 55 Prozent und schließlich bis 2050 um mindestens 75 Prozent gesenkt werden. Nicht vermeidbare CO₂-Emissionen werden kompensiert. Um wesentliche Maßnahmen zur Dekarbonisierung zu identifizieren und erfolgreich umzusetzen, stehen den Betrieben Schulungen und Handbücher zur Verfügung. Darüber hinaus wurde ein Bewertungssystem entwickelt: die „goTOzero RETAIL Zertifizierung“. Sie basiert auf dem ISO-14001-Standard sowie auf Anforderungen von Zertifizierungsinstituten für Gebäude und ESG-Ratingagenturen wie MSCI, ISS ESG und Sustainalytics. Die „goTOzero RETAIL Zertifizierung“ ist inzwischen in 18 Märkten weltweit ausgerollt und bei 67 Händlern erfolgreich durchgeführt worden. Insgesamt können vier Level (Bronze, Silber, Gold und Platinum) erreicht werden, welche den Erfüllungsgrad der zugrunde liegenden Anforderungsliste reflektieren. Die erste Platinum-Zertifizierung erhielt ein Händler in Frankreich.

Während die „goTOzero RETAIL“-Initiative das Ziel verfolgt, die weltweiten Handels- und Servicestandorte auf ihrem Weg zur Reduktion von CO₂-Emissionen zu unterstützen, bietet der Audi spezifische „e-Readiness check“ eine umfassende Bewertung zum aktuellen Status der Ladeinfrastruktur der Handels- und Servicepartner. Dabei wird jedem teilnehmenden Autohaus ein individueller Implementierungsplan zur Erreichung seiner Ziele – zum Beispiel bei der Ladekapazität – zur Verfügung gestellt. Er wurde 2023 eingeführt und in 13 Märkten und in über 650 Handelsbetrieben in Europa erfolgreich durchgeführt. Weitere Märkte in Europa sowie in den Regionen Mittelamerika und Mittlerer Osten werden im Laufe des Jahres 2025 folgen.

Dekarbonisierung im End-of-Life: Kreislaufwirtschaft und Second Life

Die AUDI AG optimiert auch die letzte Phase im Lebenszyklus eines Fahrzeugs, indem sie nach der Nutzungsphase der Fahrzeuge einige Materialien in die Wertschöpfungskette zurückführt. So sollen nach und nach Kreisläufe von wichtigen Ressourcen geschlossen werden. Bei Elektroautos ist in puncto Recycling ein Bauteil von besonderer Bedeutung: die Lithium-Ionen-Batterie. Hochvoltbatterien können auch nach jahrelangem Einsatz auf der Straße weiter sinnvoll genutzt werden. Audi verfolgt dahingehend in Kooperation mit dem Volkswagen-Konzern drei Ansätze: erstens das Remanufacturing, bei dem wiederaufbereitete Hochvoltbatterien erneut in E-Fahrzeugen eingesetzt werden. Zweitens sogenannte Second-Life-Konzepte, bei denen die Akkus noch jahrelang in einem „zweiten Leben“ außerhalb eines E-Fahrzeugs – zum Beispiel in den Schnellladesäulen eines Audi charging hubs – genutzt werden. Und drittens effizientes Recycling. Dies geschieht in Deutschland zum Beispiel in einer Pilotanlage von Volkswagen in Salzgitter.

.jpg)